スポンサードサーチ

横隔膜の機能

横隔膜は、呼吸機能を果たすだけではなく、腹腔内圧を高めることで姿勢保持や腰椎の安定性にも寄与していることは、前回の記事『横隔膜の機能解剖』でご紹介いたしました。

臨床の場面では、呼吸がうまくできない方は多くの場面で遭遇することかと思います。「息がたくさん吸えない」「息を吐く時間が短くなっている」「息を吸う時にお腹が前へ膨らんでしまう」といったような呼吸パターンが存在しており、それに伴い身体においては様々な部位で機能不全が生じる可能性があります。

『呼吸の介入をすることで、首や腰の症状だけでなく、身体のあらゆる症状を緩和させることができた』 というような内容を耳にしたことがあるかもしれませんが、横隔膜の解剖学的知識があれば考えること可能ではないでしょうか。

今回の記事では、横隔膜を神経支配する横隔神経について、そして迷走神経・三叉神経の関連についてまとめていきます。

横隔神経は、迷走神経や三叉神経とも関係しているため、これらの相互作用を知っておくことは臨床場面で有用であると考えられます。

特に迷走神経は、横隔膜を起点として横隔膜下迷走神経・横隔膜上迷走神経に分かれていたり、胸腔・腹腔の内臓を神経支配していたりと、非常に身体への影響が大きい脳神経であります。これに関しては、下記でもう少し詳しく解説していきます。

横隔神経

横隔神経は、C3からC5の神経根から走行しています。感覚線維と運動線維を含んでおり、心膜や肝臓、大静脈、腹膜からの求心性神経を受けています。

横隔神経は、横隔膜にて多くの枝に分枝しており、呼吸を制御するだけではなく嚥下や発声、気道内の喀痰などにも機能しています。このようなことから、横隔膜や横隔神経に問題がある場合、逆流性食道園炎や嚥下の問題を引き起こす可能性があります。

・横隔膜を神経支配し、C3からC5の神経根から走行する

・感覚線維と運動線維を含み、心膜・肝臓・大静脈・腹膜からの求心性神経を受ける

・呼吸を制御するだけでなく、嚥下・発声・気道内の喀痰の機能も果たす

横隔神経と病態の関連

横隔神経はC3-5神経根に由来していますが、これに関連する他の神経として腋窩神経・肩甲上神経・肩甲背神経・筋皮神経・鎖骨下神経が該当します。これらは肩関節・肩甲帯周囲の感覚・運動に関係していますから、末梢神経障害が生じている場合は横隔膜の機能評価、いわゆる呼吸の評価も行うべきでしょう。

横隔膜は、吸気において収縮・下降します。それと同時に肋骨が後方回旋・外旋することで胸郭が拡張し、空気を取り込むことができます。横隔膜の機能不全や胸郭拡張・可動性の機能不全が存在する場合、胸鎖乳突筋や斜角筋など頸部周囲筋を使用し、代償性呼吸・強制吸気を行うことが考えられます。これに伴い、頭部の前方変位や側屈、第一肋骨の挙上などのアライメント変化が生じるかもしれません。

頸部の機能不全は、頚椎椎間関節を狭小化させ神経根症状を引き起こす可能性もありますから、頸部⇔横隔神経⇔横隔膜の関係性は非常に大切だということです。

その他にも、吸気の代償として鎖骨下筋が過剰に収縮する場合もあります。これによって、鎖骨が後退・前下方変位し第一肋骨は挙上するため、鎖骨と肋骨の間隙が狭小化してしまい胸郭出口症候群(肋鎖症候群)の症状を引き起こす可能性があります。つまり、横隔膜(呼吸)と胸郭出口症候群には密接な関係があると考えて良いでしょう。

また、横隔膜は腰部に付着部を有しており、横隔膜を神経支配する横隔神経は頸部から走行しているため、頸部・胸郭・腰部、これら全体の状態を把握していくことが必要となります。

・頸部⇔胸郭⇔腰部の評価・治療介入

スポンサードサーチ

迷走神経

迷走神経は、自律神経系に含まれる副交感神経の主要な神経経路になります。主に、回復・健康・リラックスといったようなイメージを持たれると良いかと思います。

迷走神経は、疑核と迷走神経背側運動核から生じる運動経路と、孤束核に至る感覚線維との間をつなげる役割、脳幹と頸部・胸郭・腹部などの身体部位をつなげる役割を担います。

迷走神経線維の80%は求心性です。

ほどんどの迷走神経感覚線維は、内臓から脳幹の孤束核周辺へと繋がっており、迷走神経は内臓からの感覚情報を脳へ伝達しています。

迷走神経と横隔神経・横隔膜との関係

迷走神経の分枝は、横隔膜の上と下でそれぞれ違った役割を有しています。

横隔膜下迷走神経

横隔膜下迷走神経は、脳幹と横隔膜より下の腹腔内臓器・後腹膜臓器をつなぐ迷走神経枝であり、運動線維は迷走神経の背側運動核から生じています。この運動線維は、基本的に無髄になります。

このことから、腹腔・後腹膜臓器からの感覚情報伝達によって、迷走神経の緊張状態が変化する可能性があり、自律神経系の状態にも変化が及ぶ可能性を考慮した方が良いのかもしれません。

横隔膜上迷走神経

横隔膜上迷走神経は、脳幹と気管支や心臓など、横隔膜より上の内臓をつなぐ迷走神経枝であり、運動線維は脳幹における腹側迷走神経の主要な神経核である疑核から生じています。この運動線維は、基本的に有髄であることから、迷走神経が刺激を受けると呼吸や心拍などの影響が生じやすいということが考えられます。

特に呼吸が変化するということは、横隔神経からの伝達が変化し、横隔膜の活動も変化するということですので、迷走神経と横隔神経・横隔膜との関係は深いものと言えます。

このように、横隔膜を起点として、迷走神経がそれぞれ違った役割を担っていることは非常に興味深いことですね。

迷走神経と呼吸

背側迷走神経複合体は脳幹に位置し、迷走神経背側運動核と孤束核という2つの神経核で構成されています。背側迷走神経複合体は、迷走神経の感覚経路を経て、内臓から送られてきて孤束核に至る感覚の情報と迷走神経背側運動核から始まり、内臓へ至る運動の情報を統合し調整する役割を有します。

腹側迷走神経複合体は脳幹に位置し、心臓・気管支・頭部と顔面の横紋筋を制御しています。腹側迷走神経複合体は、心臓と気管支を制御している疑核と、咀嚼・中耳・顔面・咽頭・喉頭・頸部の筋を制御している三叉神経と顔面神経で構成されます。

この2つのうち心拍の変化は、有髄の腹側迷走神経、特に心臓迷走神経の影響によって引き起こされます。これは呼吸性洞性不整脈(RSA)と言われます。

RSAとは、息を吸った時に心拍(脈)が速くなり、息を吐いた時に心拍が遅くなるような現象のことです。RSAは深呼吸時や呼吸数が減少した時に顕著になります。

これには、吸気時と呼気時の肺胞内容量の差が増大することが影響すると考えられていますが、横隔膜機能改善のために呼吸エクササイズを行う場合に、「ドキドキしてしまう」や「呼吸が苦しい」といった反応を示す場合は、副交感神経が刺激され迷走神経出力・活動レベルが高まった影響によるものが考えられます。このような身体反応を示す場合は、患者・クライアントに対して行う呼吸エクササイズを工夫する必要があるでしょう。

迷走神経と眼球運動

迷走神経は、横隔膜の内側領域の脚部を神経支配することもあり、求心性線維は横隔膜運動ニューロンの抑制に影響を及ぼしていると考えられています。そして、求心性および遠心性の接続によって内側縦束に接合されています。

※内側縦束とは、脳幹の中脳吻端から脊髄前索に至る線維束のことで、主に水平眼球運動に関係しています。

内側縦束は、中脳と三叉神経を含む大部分の脳神経、および眼を支配する脳神経(Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの最初の分岐・Ⅵ)、舌(Ⅶ・Ⅻ)、および頸部の基部(C1-3)をつなぐ神経線維との関連があります。

したがって、迷走神経と内側縦束は、横隔膜と様々な器官を繋いでいる重要な経路となっています。

迷走神経と内側縱束の経路は、視覚と姿勢との間に深い関係があることから、横隔膜機能障害に付随する症状としては、頭部領域の痛みや眼球運動の問題を引き起こす可能性を示唆しています。例えば、呼吸への介入によって眼球運動の機能が向上し、眼の症状が変化することは何ら不思議なことではないと考えられます。臨床現場でも、エクササイズ後に「なんだか視界が明るくなった」「はっきりものが見えます」なんて言われることがあるかもしれません。

三叉神経との関連

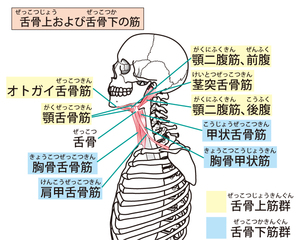

迷走神経は、三叉神経系と密接に関連している舌下神経と関連しており、舌下神経は横隔神経および肋間筋から多数のシナプス前インパルスを受けます。

呼吸において横隔膜自体が収縮する直前に、オトガイ舌筋や舌骨舌筋などの口蓋底筋が協働します。オトガイ舌筋は頭頸部の筋の一部であり、舌骨を前方に挙上させる作用によって、吸気中に上気道が閉じるのを防ぎ、適切な呼吸ができるように促しています。

さらに、この筋肉は舌骨が固定されている場合、下顎を後方に引く作用も有しています。そのため、頭頸部・顎関節のアライメントや、舌骨に付着する他の筋の影響を受けることとなります。

例えば、舌骨と肩甲骨を繋ぐ肩甲舌骨筋は、舌骨を後下方へ引く作用を有しているので、肩甲骨⇔舌骨⇔下顎⇔頭頸部のアライメントに影響を及ぼすこととなるでしょう。このように考えていると、「肩甲骨に付着する筋からの影響何かも受けるのでは?」や「肩甲骨と関係する鎖骨・上腕骨・胸郭の影響は?」と様々なことを総合的に考えていく必要がありそうです。

口蓋底筋は求心性線維によって三叉神経系に接続されているため、頸頸部との関連があります。また、舌下神経は、C1-2領域の後頭下筋群との関連があります。これは、横隔膜の機能不全が頸部や口蓋底へ症状を引き起こすことを示唆しています。

スポンサードサーチ

他の神経学的関連

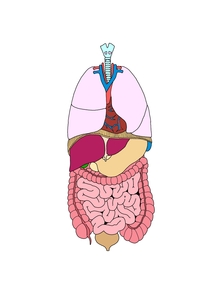

横隔膜は、多くの臓器に囲まれた位置に存在しているため、それらからの情報などを受け取る場所としても役割を担っています。

腹腔神経叢はTh4-Th9、上腸管膜動脈神経叢はTh10-Th12、腎神経叢や腎神経としても知られている下腸管膜動脈神経叢はL1-L2に由来しています。腹腔神経叢は、下降してくる迷走神経の分枝も受けており、胃・小腸・肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓などの上腹部内器官に分布します。

・腹腔神経叢はTh4・5-Th9に由来する

・上腸間膜動脈神経叢はTh10-Th11-Th12に由来する

・腎神経叢や腎神経としても知られている下腸間膜動脈神経叢はL1-L2に関連している

一般的に、これら神経叢は共通の裂孔を介して横隔膜を通過します。これは、内臓の活動は横隔膜の影響を受けることを意味しています。

また、3つの神経叢の神経支配に関連した関連組織の痛み、支配領域における軟部組織の痛みを生じうる可能性を示唆しています。

まとめ

横隔神経と迷走神経や三叉神経との関連は、非常に興味深いものであると感じます。

呼吸による身体への影響というのは、循環器系や筋骨格系だけでなく脳神経系に対しても大きな影響を及ぼすことが理解できるのではないでしょうか。

臨床的には、上肢の痺れや頸部・頭蓋領域の痛み、眼周囲の疲労感などが横隔膜からの影響を受けている可能性を念頭に置いておくと、評価・介入結果を考察する上で解釈の幅が広がるのではないでしょうか。

・頸部⇔横隔神経⇔横隔膜の関係性

・頸部⇔胸郭⇔腰部の評価・治療介入が必要

・迷走神経⇔心拍・呼吸⇔横隔膜機能の影響

・迷走神経⇔三叉神経⇔舌下神経

・頭頸部〜肩甲帯を含めた呼吸への介入が必要

こちらの記事では、横隔膜の解剖学的特徴と機能をご紹介していますので、併せてご参照ください。

スポンサードサーチ

コメント

[…] 横隔神経の作用と迷走神経との関連、横隔膜と筋膜の接続横隔膜を神経支配している横隔神経のはたらき、横隔神経と迷走神経・三叉神経の関連や他の内臓神経の関連をご紹介していま […]

[…] 横隔膜を支配する横隔神経と迷走神経・三叉神経との関係横隔膜を神経支配している横隔神経のはたらき、横隔神経と迷走神経・三叉神経の関連や他の内臓神経の関連をご紹介していま […]

[…] 横隔膜を支配する横隔神経と迷走神経・三叉神経との関係横隔膜を神経支配している横隔神経のはたらき、横隔神経と迷走神経・三叉神経の関連や他の内臓神経の関連をご紹介していま […]

[…] 横隔膜を支配する横隔神経と迷走神経・三叉神経との関係横隔膜を神経支配している横隔神経のはたらき、横隔神経と迷走神経・三叉神経の関連や他の内臓神経の関連をご紹介していま […]

記事を読ませていただき、大変勉強になりました。ありがとうございます。

人は寝ているときは、自然に腹式呼吸をしているので、横隔膜を支配する神経に迷走神経も含まれるのではないかと考えているのですが、様々な記事を読んでも明確なことは書かれておらず、高橋様の記事にだけ、「迷走神経が横隔膜の外側を支配している」と記されていました。しかし、解剖書などでは、迷走神経が横隔膜に分布している図などはありません。

髙橋様は、どのようにそのことを知ったのでしょうか?よろしければ、ご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

兒玉様

記事に目を通してくださり、コメントまでいただけてとても嬉しく思います。ありがとうございます。

参考文献でご紹介させていただいている

『Anatomic Connection of the Diaphragm:Influence of Respiration on the Body System:Bruno Bordoni, Emiliano Zanier, Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2013』

こちらの文献に

“Recent studies suggest that the crural region of the diaphragm receives sensitive motor efferents from the vagus, which explains why the few neuromuscular spindles in the muscle are found mainly in the crura.”

このような文章がございます。

また、上記の文献の参考文献には、

『Young RL, Page AJ, Cooper NJ, Frisby CL, Blackshaw LA. Sensory and motor innervation of the crural diaphragm by the vagus nerves. Gastroenterology. 2010;138(3):1091–1101. e1–e5.』

こちらの文献にも同様の内容の記載があります。

興味深い内容の文献ですので、お時間があれば確認してみてください。

ただ、確実にそうであるというよりも、『迷走神経が横隔膜を支配していると、考えられる・示唆される』くらいの内容だと解釈しております。

私の記事でも、「影響を及ぼしていると考えられている」というように記載しております。

もしお時間があれば、他の記事にも目をいただき、何かご意見をいただけますと幸いです。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

※コメントを見て気づいたのですが、横隔膜の外側→内側と記載ミスがあり、修正させていただきました。重ねて御礼申し上げます。