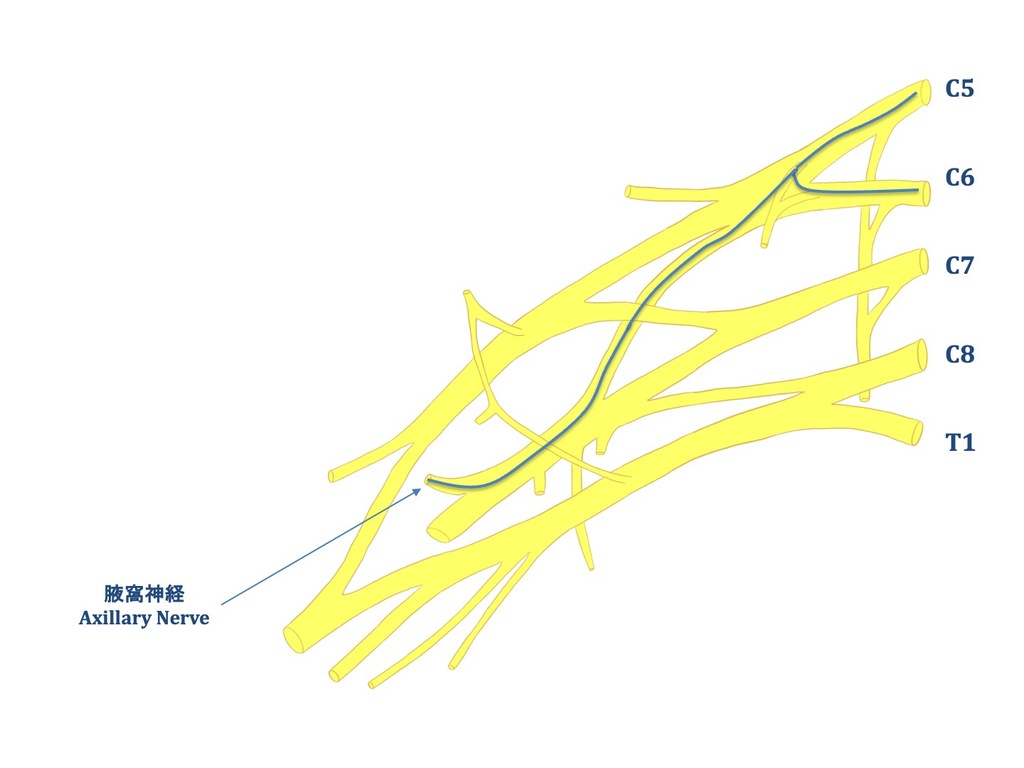

腋窩神経(C5,6)は、腕神経叢から分岐する重要な神経で、主に肩と腕の一部の運動や感覚を支配しています。

腋窩神経の問題として、運動機能面では三角筋・小円筋の機能不全が生じ、上肢挙上が困難になります。感覚機能面では、肩〜上腕側面の痛みや痺れなどが生じてきます。

つまり、腋窩神経の機能障害が生じると肩関節周囲に影響が及ぶということです。

肩関節痛においては多くの組織鑑別が必要となってきますが、その1つに腋窩神経の絞扼性障害があります。

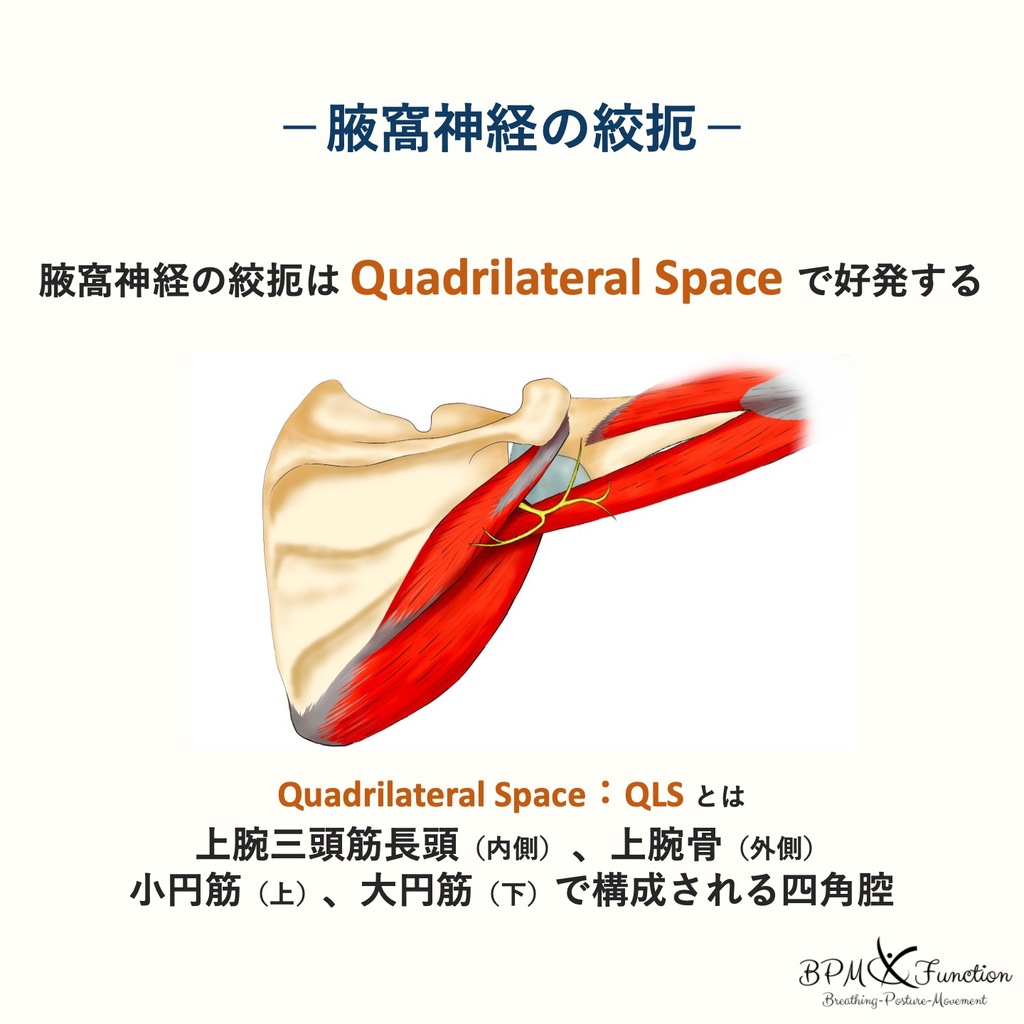

腋窩神経が絞扼される好発部位は、『外側腋窩隙(四辺形間隙/ Quadrilateral Space:QLS)』です。

外側腋窩隙症候群(四辺形間隙症候群・QLSS)という病態を見聞きすることが多いでしょう。

今回の記事では、腋窩神経の機能からQLS・QLSSについてまとめていきます。

スポンサードサーチ

腋窩神経

腋窩神経の走行は、腕神経叢の後神経束を混合神経として出た後、腋窩の深部を肩後方に向かって肩関節直下を通過し、外側腋窩隙(四辺形間隙/ Quadrilateral Space:QLS)を通って上腕骨外科頸に沿って上腕骨基部の後面に出ます。

↓

腋窩深部

↓

肩後方から肩関節直下

↓

外側腋窩隙(QLS)

↓

上腕骨外科頸に沿って上腕骨基部の後面

運動神経線維

腋窩神経の運動神経線維は、三角筋と小円筋を支配します。

・三角筋:肩関節外転

屈曲・内旋・水平内転(前部線維)

伸展・外旋・水平外転(後部線維)・小円筋:肩関節内転・外旋

つまり、腋窩神経に問題が生じると、上肢挙上動作が困難になります。

さらに小円筋には、他の腱板と協働して上腕骨頭を引き下げる重要な作用があります。

これによって肩甲骨関節窩に対して上腕骨頭を求心位に保つことが可能です。

例えば、小円筋の機能不全が生じると、上腕骨頭の尾側・背側滑りに問題が引き起こされ、肩甲上腕リズムの破綻とそれに伴う肩関節インピンジメント症状などが引き起こされる可能性があります。

感覚神経線維

腋窩神経の感覚終枝は、三角筋を覆う皮膚に分布します。

この分枝は、上外側上腕皮神経と言います。

上外側上腕皮神経は、後面は肩甲棘周辺、前面は上腕部・肩前面を覆っており、まさに三角筋を全周に神経支配しています。

・肩〜上腕近位部を覆う腋窩神経の感覚枝

・三角筋を覆う皮膚に分布する(特に上部)

腋窩神経のまとめ

ここまで記載してきた腋窩神経についてのまとめになります。

・腕神経叢の後神経束から分岐する

・神経根レベルではC5,6の脊髄神経から構成される

・腋窩深部から肩後方を通過し、外側腋窩隙を通過する

・運動神経は三角筋と小円筋を支配する

・感覚神経は上外側上腕皮神経で肩〜上腕側面を支配する

腋窩神経の単独麻痺は、前下方への肩関節脱臼(または、過度の整復行為)、外科頸レベルにおける上腕骨骨折、不適切な松葉杖の使用による長期的な腋窩への圧迫などによって起こる可能性があります。

以下では、腋窩神経の絞扼について、病態把握と鑑別評価方法をまとめていきます。

QLS

外側腋窩隙(Quadrilateral Space:QLS)は、肩関節周囲において重要な解剖学的構造であり、上肢の運動や感覚に深く関与しています。

肩の痛みや知覚異常、動かしにくさを感じる場合、この領域を考慮することが大切です。

QLSは腋窩・肩甲骨外側の領域であり、上腕三頭筋長頭(内側)、上腕骨(外側)、小円筋(上)、大円筋(下)で構成される四角腔です。

・上腕三頭筋長頭(内側)

・上腕骨(外側)

・小円筋(上)

・大円筋(下)

ここには上腕を支配する神経や血管が通過します。

今回の記事テーマである腋窩神経と後上腕回旋動脈が通っており、臨床場面で病態把握のためには欠かせない知識になります。

・腋窩神経

・後上腕回旋動脈

後上腕回旋動脈は、腋窩神経と伴走して上腕骨の背側を通って外方へ向かい、QLSを通過して三角筋の深層を上腕骨外科頸に沿って走行し、三角筋や肩関節へ達します。時に前上腕回旋動脈や上腕深動脈と吻合します。

スポンサードサーチ

QLSS(QSS)

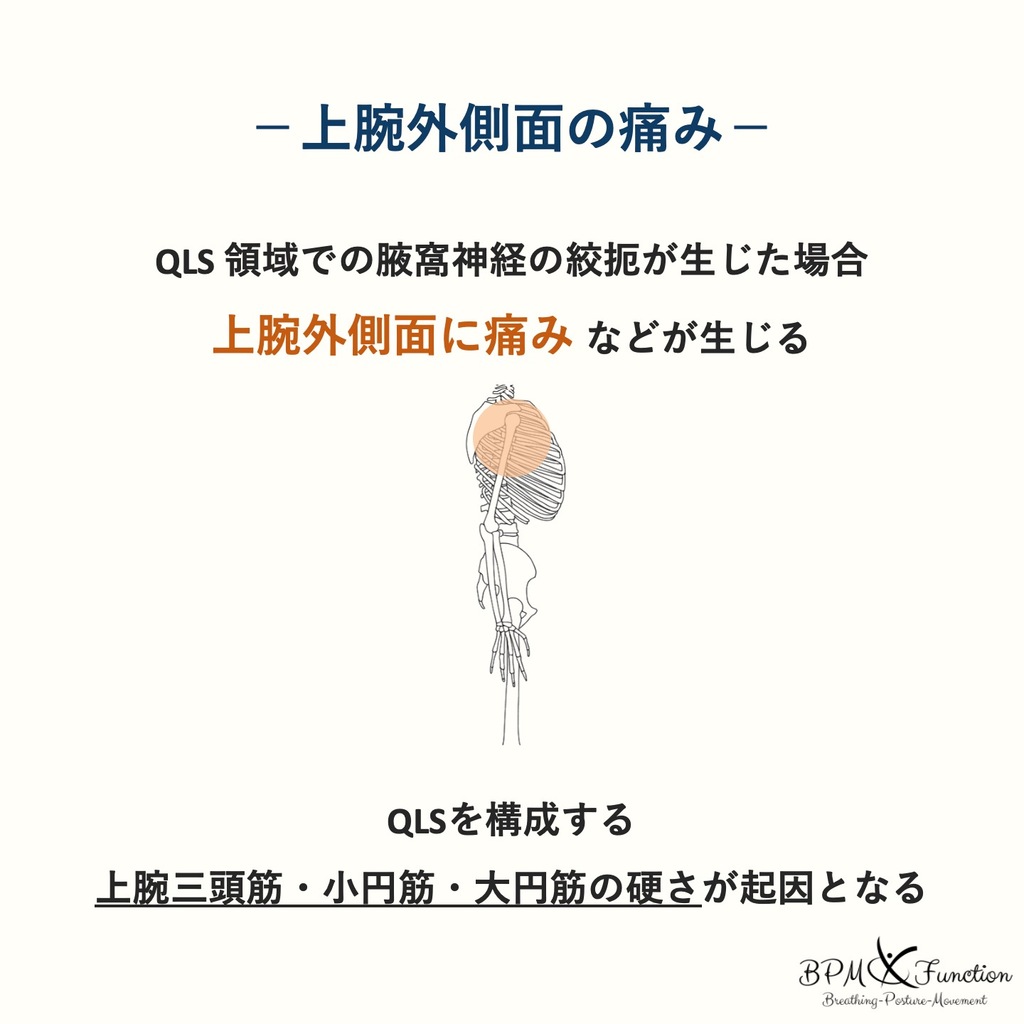

外側腋窩隙症候群(Quadrilateral Space Syndrome:QLSS)とは、QLSにおいて腋窩神経や後上腕回旋動脈が慢性的に圧迫されることによって、肩・上腕側面の痛みや鈍重感・違和感、脱力などが生じる病態です。

まず、QLSで圧迫されるのは腋窩神経だけではないことが、病態を把握する上では重要なことではないかと感じます。

現在の症状が絞扼性神経障害の問題(神経性QSS)なのか、あるいは血管性の症状(血管性QSS)なのか、はたまたその両方なのかを考えた方が良いでしょう。

そして、肩・上腕側面に症状が限局していることも重要なポイントです。

腋窩神経麻痺は比較的稀な症状ではありますが、肩関節の機能障害が長期化している場合は、軽度の腋窩神経障害も併発している可能性があります。

特にオーバーヘッドスポーツをされている方においては、QLS構成筋の緊張増加や短縮による腋窩神経圧迫、上肢挙上動作による神経伸張ストレスが加わることで症状を呈しやすいと考えられます。

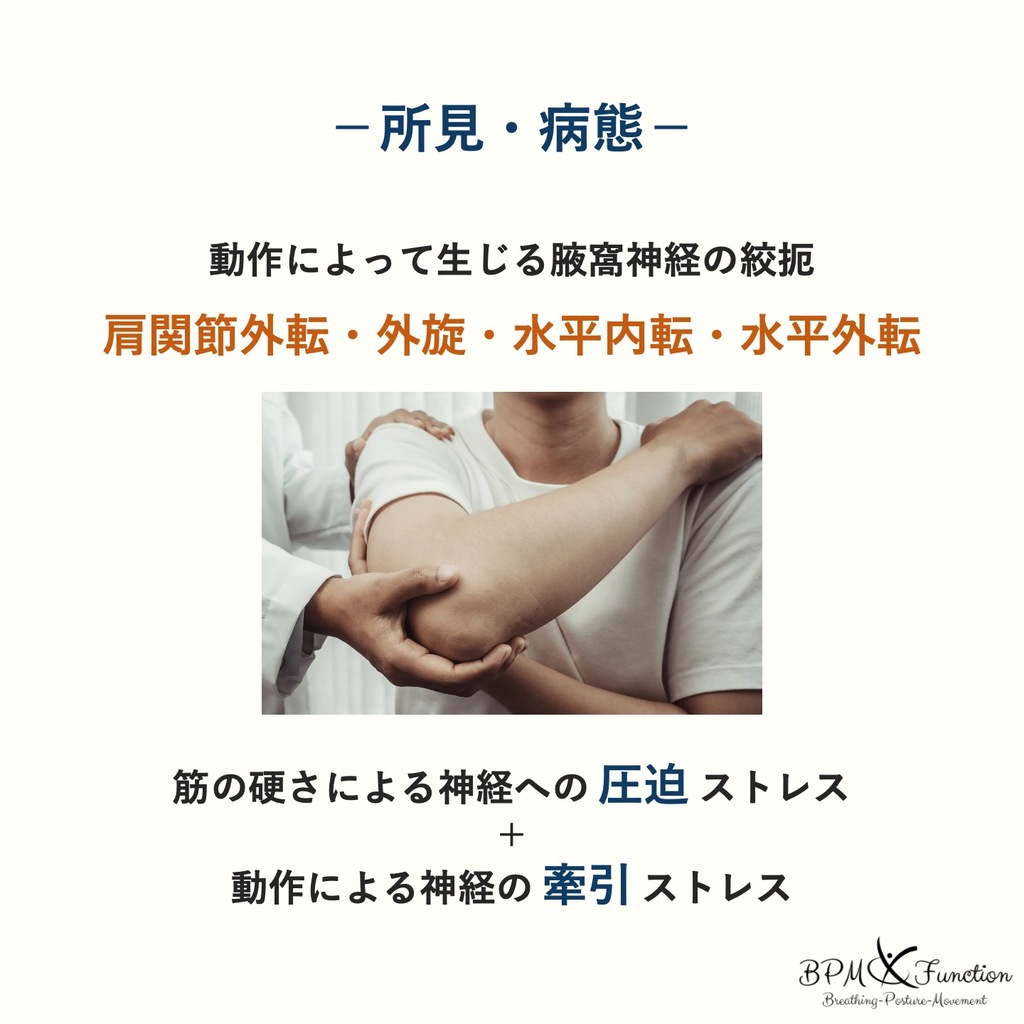

つまり、神経への圧迫ストレスと、神経への牽引ストレスが組み合わさることでQLSSが生じるということです。

腋窩神経への圧迫ストレス+動作による神経伸張ストレス

症状(神経系・血管系)

神経系QSSの症状は、神経性疼痛、知覚異常、脱力感が生じます。

血管系QSSの症状は、虚血に伴う疼痛や痺れ、脈拍消失、手部・手指の冷えが生じます。

これら神経系・血管系の症状に加えて、筋萎縮とそれに伴う筋力低下・脱力が生じることがあります。

重症例では、後上腕回旋動脈の血栓症により腋窩動脈からの血流が遮断され、塞栓症とそれに伴うチアノーゼ、上肢末端の虚血とそれに伴う冷えが生じる可能性があります。

鑑別評価

QLSSの鑑別評価をする場合、Rule-inよりもRule-outしていき、結果的に「QLSSかもしれない!」という感じにするのが良いでしょう。

この理由は、そもそもQLSSは比較的稀な疾患であること、それに加えて患者さんの訴えが曖昧なことが多いためです。さらに、医師と連携して画像所見(MRIや血管造影)も併せて考える必要があります。

このことから、QLSSと診断をつけるのは結構難儀だということです。

また、他の病態と併発している場合も少なくありません。

先述したように、特に肩関節疾患においては軽度のQLSS症状が隠れている場合があるので、それらも考慮した方が良さそうです。

症状部位の把握

QLSSは、主に肩・上腕側面の痛みや鈍重感・違和感、脱力が生じる病態です。

そのため、鑑別評価するためには症状部位の把握が最重要となります。

症状誘発動作の確認

次に症状誘発動作を確認することです。

肩関節外転、外旋、水平内転、水平外転では、QLS構成筋の緊張によって腋窩神経に圧迫・伸張が加わるため症状が誘発されるでしょう。

以下は、それぞれの動作における症状誘発のメカニズムについてです。

肩関節外転は、小円筋が後方および上方、大円筋が前方、上腕三頭筋長頭が下方からQLSに対して圧迫を加えることが考えられます。

肩関節外旋は肢位にもよりますが、小円筋の短縮による緊張増加、大円筋の伸張による緊張増加によってQLSに対して圧迫を加えます。

肩関節水平内転は、小円筋と上腕三頭筋長頭の伸張によってQLSを上下から圧迫します。

肩関節水平外転は、小円筋と上腕三頭筋の短縮による緊張増加によってQLSを圧迫します。

鑑別が必要となる疾患

QLSSとの鑑別が必要となる疾患を以下にまとめます。

・頸部神経根症状

・腕神経叢障害

・胸郭出口症候群

・肩峰下滑液包炎

・腱板損傷

・関節唇損傷

・肩甲上神経障害(副上外側上腕皮神経)

QLSSの症状は、頸部神経根症状や腕神経叢障害、胸郭出口症候群(TOS)などとも類似しているため、鑑別評価が必要になってくるでしょう。

これらの病態や評価については過去の記事でまとめているので、それぞれお時間のある時にご参照ください。

この他に肩関節の病態では、肩峰下滑液包炎、腱板損傷、関節唇損傷、肩甲上神経障害などを考慮する必要があります。

腱板損傷や関節唇損傷については、鑑別評価のスペシャルテスト方法をまとめていますので、そちらをご参照ください。

圧痛の確認

上腕外側に症状がある場合、QLSの圧痛を確認することがとても大切です。圧痛がある場合、全ての症例でQLSSを考慮する必要があります。

QLSの圧痛を確認する方法は、解剖学を理解していれば簡単です。

小円筋・大円筋・上腕三頭筋長頭の筋間を触診すれば良いのですから。。。

とはいえ、しっかりやろうとすると意外に難しく感じる方もいるでしょう。

(ちなみに私は苦手でした)

そんな方のために、QLSの触診方法をまとめておきます。

最初は丁寧に触診することが大切です。だんだん慣れてくるので、そのうちパッと触診できるようになるかもしれません。

触診方法

QLSを触診するためには3つのステップを踏みます。

①肩関節挙上90度で腋窩を触診

②肩関節外旋・内旋を繰り返し、小円筋と大円筋の筋間を触診

③肘関節伸展を繰り返し、上腕三頭筋長頭の外側を触診

まず、肩関節挙上90度程度を維持して、腋窩を触診します。

この時、90度以下でも、屈曲位でも外転位でもどの位置でも、患者・クライアントさんがリラックスできる肢位に設定するのが良いでしょう。

その上で、肩関節外旋、内旋動作を繰り返し、小円筋と大円筋の筋間を触診します。

当然ですが、外旋した時に収縮を感じるのが小円筋、内旋した時に収縮を感じるのが大円筋です。

この筋間を触診した上で、上腕三頭筋長頭の位置を確認するために、肘関節伸展動作を繰り返してもらいます。

上腕三頭筋長頭の位置を把握したら、そのすぐ外側で凹んだ場所が触知できると思います。この領域がQLSになります。

筋の鑑別

上記で圧痛を確認しましたが、その上で「どの筋が影響しているのか」を評価すると治療・介入へスムーズに移れます。

まず第一に、QLS構成筋の圧痛を確認、筋緊張を触診するのが良いでしょう。

その上で、筋短縮の有無を確認していきます。

それぞれの筋の作用を考えて、肩関節屈曲位での内旋可動域に制限があれば小円筋、肩関節屈曲位での外旋可動域に制限があれば大円筋、肩関節挙上位での肘関節屈曲に制限があれば上腕三頭筋長頭の短縮が考えられます。

ただし、関節包・靭帯の伸張性も含まれてしまうため、筋の圧痛や筋力も併せて考慮するのがオススメです。時間をそこまでかけずに取れる所見があれば、全て取っておいた方が巡り巡って良いと感じます。

・筋圧痛の確認

・筋緊張の触診

・筋短縮の評価

・筋出力の評価

スポンサードサーチ

コメント